この記事はこんな人におすすめ

✔ Obsidianが気になっている人

✔ メモや読書ノートを効率よく整理・活用できるツールを探している人

✔ 思考や学びを「自分の資産」として育てていきたい人

日々のメモ、どうやって管理していますか?

高機能なメモツールやアプリ、これよさそう!と感じたツールを見つけては試してみる。

でも結局、シンプルな基本のメモアプリに戻ってきてしまう…。

そんな経験をしたことがあるのは、きっとわたしだけではないでしょう。

情報があふれる今だからこそ、「メモをどう整理するか」は大きなテーマ。

そんな中で注目を集めているのが、リンクでメモをつなげる新しいタイプのアプリケーション、Obsidian(オブシディアン)です。

この記事では、わたしが実際に触れて感じたObsidianの魅力をお伝えします!

Obsidianのインストール方法については「【解説】5分で完了!Obsidianインストール完全ガイド(Windows版)」で詳しく解説しています。

Obsidianの基本操作やプラグイン導入、バックアップ方法については「【Obsidian】基本操作からプラグイン導入まで ─ 実践的使い方ガイド」で詳しく解説しています。

メモが増えるほど、整理が難しくなるのはなぜ?

メモを増やすことは簡単ですが、管理を続けるのは意外と難しいもの。

書けば書くほど、関連性を見失いやすくなったり、どこに何を書いたか思い出せなくなったり。

メモというものが「思考のスピードや知識の広がりに合わせて増えていくもの」と考えると、増えていくのは「ちゃんと頭が動いている証拠」ともいえるのかもしれません。

とはいえ、どんなにメモが増えても「あとで使える形」にしておかないと、情報はただの断片のままですよね。

メモ同士をうまくつなげていく工夫が必要になってきます。

メモをリンクで管理する大切さと難しさ

NotionやEvernote など、高機能なツールはたくさんありますが、使い込むほど「管理がややこしい」と感じてしまったことはありませんか?

わたしはここ数年、メモの管理には主にNotionを使ってきました。

ささっとメモを取るときは標準のメモアプリ、まとめる先はNotionといった使い分けです。

以前の職場で長くナレッジツールを利用してた経験から、Wiki形式で情報を整理すること、情報をリンクでつなげていくことの有益さ・便利さを実感していて、メモをWikiのようにまとめることができる Notion を保存先として選択したんです。

Notion はメモツールであると同時に、ウェブサイトのようにも使えたり、多機能なサービスとして人気ですよね。

全体検索ができますし、プラグインで様々な機能を拡張することもできます。

クラウドベースなので、PCからでもスマホからでも同じ情報にアクセスできる点もとても便利。

なのですが、多機能さゆえに、その時々に合わせた使い勝手を追及して作り直しをしたことも度々。

「自分でイチから設計して作り込む」ことの難しさを感じたのも事実です。

(それが楽しさでもあるんですが😆!)

膨大なメモを整理しようと意気込んだものの、途中で力果て中途半端なページになってしまったり…

貼り直したつもりのリンクが切れていたり…

メモアプリにさっと書き留めた情報をまとめられずに、そのまま放置してしまった経験は一度だけではありません。

加えてAIが様々な情報を提供してくれるようになってからは、情報量が増えすぎてまとめることが追い付かない!

当然デフォルトのメモアプリに新しい情報が集約されてきます。

そうなってくると当然メモはあちこちに散らばることになり、更に「メモをまとめねば」という静かなプレッシャーを感じ続けることに。

特に悩ましい「読書メモ」問題

また個人的に、なんといっても一番悩ましいのが「読書メモ」の存在。

読書メモについては、そもそもまとめ先を

「紙のノートにするか」 vs 「デジタルデバイスにするか」

という悩みに結論が出せないまま試行錯誤が続き、その結果、どれも続かず。

そして、あらゆるところに読書メモの断片が(笑)

「あのキーワードやエピソード、どの本に書いてあったんだっけ?」と思っても、結局は本を開いて探すしかない。

この非効率さに何度泣かされたことか…😭

読書メモに最適なツールはないだろうか?と、常に考えている「読書メモ難民」でした。

Obsidianとの出会い

Obsidianを知ったのも、メモツールを探しているときでした。

なんだかよさげ!と感じつつも、その時はいくつかの理由から選択肢には入らず。

Obsidianという名前だけは頭に残りながらも「自分が使うことはないかな~」と思っていました。

そこからしばらく月日は経ち…

今ではすっかりObsidianに魅了されています!

わたしがはじめに導入を見送った理由。

そして、そこから導入に至った経緯をお伝えしていきますね。

候補外にした理由は「ローカルインストール」だったため

選択肢から除外した、まず大きな理由は

ローカル環境にインストールするアプリケーションであることでした。

ローカル環境(自分のパソコン本体の中)をできるだけ軽くしておきたかったし、スマホなどのデバイスからアクセスできないのは不便だと感じました。

そんな考えから、あまり深く調べることなく利用対象から外してしまっていました。

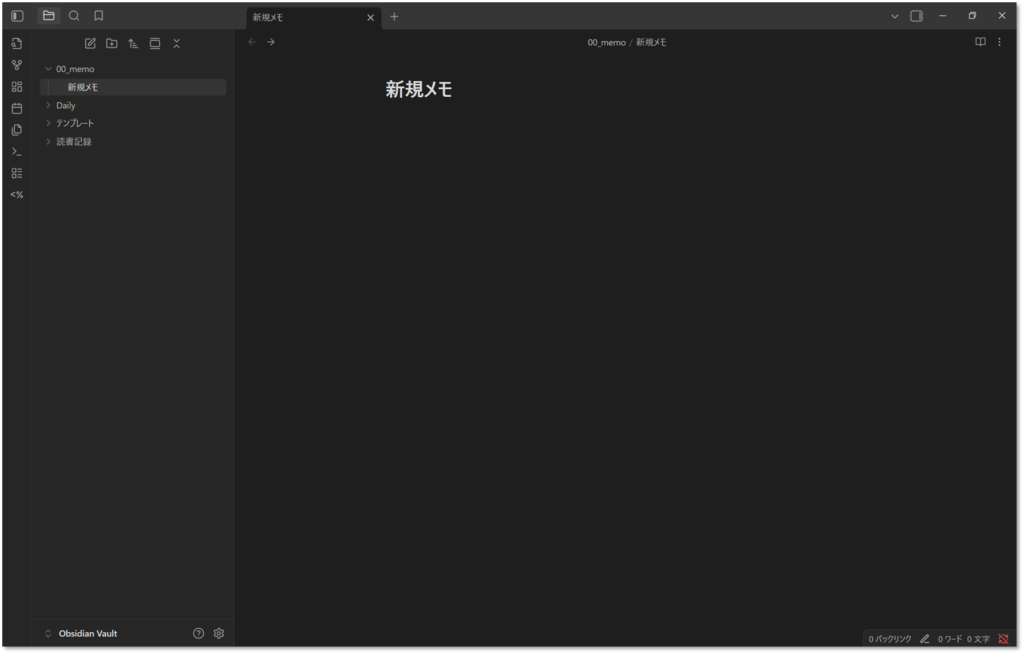

加えて、「お堅いインターフェースにワクワクしなかった」というのも正直な理由です(笑)

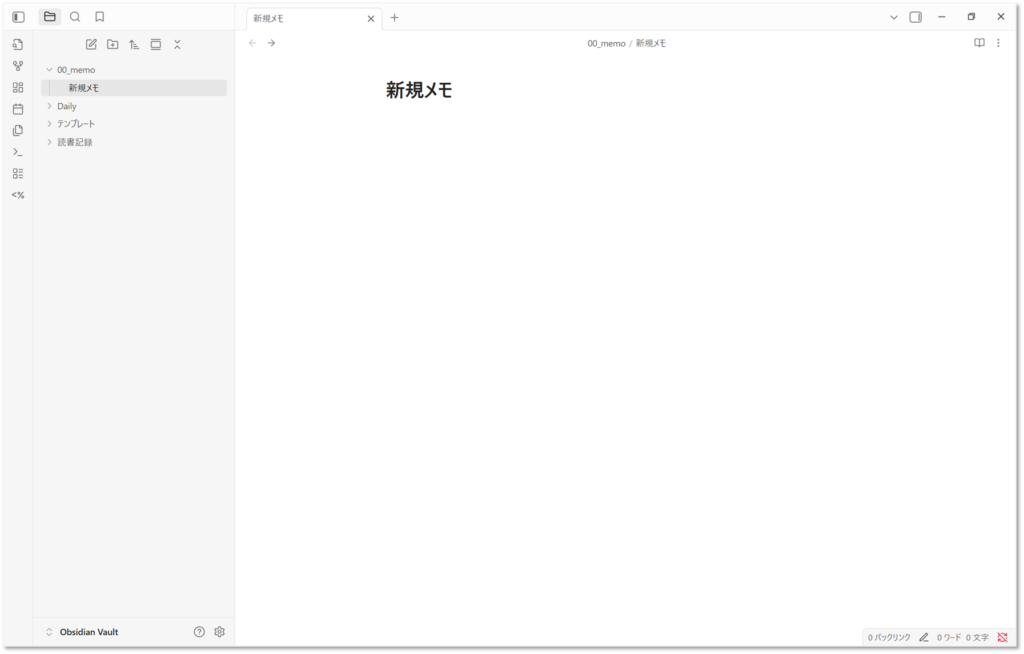

Obsidianの初期設定ではこのような画面です↓

共感してくださる方、きっと多いのでは…!!

「便利そう」という好奇心が挑戦のきっかけに

再び気になり始めたきっかけは、とても単純な理由。

ある時期から「Obsidian」というキーワードをよく見るようになったからです。

「これ、最近よく聞くな…?」と感じ始めたら、だんだん気になって仕方がなくなってきました。

調べてみればなかなか便利そう!導入のネックになっていた部分も、そこまでハードル高くなさそう!

やりたいこととの比較、ネックとなっていた部分との折り合い、好奇心(笑)

そのすべてを含めて考えたとき

「読書メモをはじめとした知識や思考整理の保存先として、Obsidianは最適なのでは…!!」

そう感じ、使い始めてみることにしました。

Obsidianについて調べてわかったこと

繰り返しになりますが、個人的に一番のネックとなっていたのは「PC自体にインストールするアプリケーション」だということ。

なぜローカルインストールに懸念があったのか。理由としては2つです。

PCが重くなるのでは?

PC以外からのアクセスできないのでは?

それぞれについて、調べた結果をまとめました。

1. ローカルインストールだけど容量は軽い

Obsidianはローカル環境にインストールするアプリケーション。

最初に知ったときは「ローカルに入れるのは重そうだな」と思っていました。

ですが、実際はそんなこともないようです。

Obsidianのアプリケーション自体はとても軽く、メインで扱われるデータも基本はテキストベース。

重くなる要因としては、画像データやPDFなどが大量に増えることによるもの。

つまり、画像やPDFを張り付けすぎないなど、使い方に注意をすれば問題ないということがわかりました。

2. スマホからアクセスする方法もある

もう一つのネック、「インストールしたデバイス以外(スマホなど)からアクセスできないのでは?」という問題。

これも、いくつかの解決策がありました。

スマホアプリとしてのObsidianがあるのですが、Vault(メモの保管庫)を選べるため、選択先としてPCで管理しているObsidianを選ぶことで連携ができるようです。

連携方法は、有料オプションを契約したり、クラウドストレージを利用したりと、Obsidianの利用状況やクラウドツールの利用状況などにあわせて選べそう。

今はObsidianを試している段階なので、連携が必要と感じたタイミングで改めて検討していきたいと思います。

3. UIとテーマカラーのカスタマイズ

最後にUIについて。

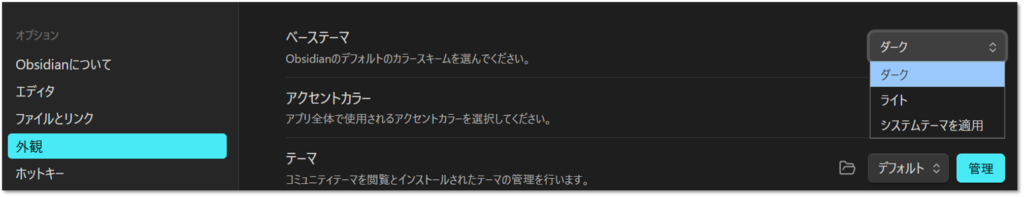

ベーステーマはダークとライトの選択ができます。

アクセントカラーについては、好みの色に変更できることがわかりました。

ベーステーマの選択では「ダーク」「ライト」「システムテーマを適用」の3つを選択することができます。

ダークは上のような暗い配色、ライトは下のような明るい配色です。

「システムテーマを適用」は、PC自体でダークモードやライトモードを設定している場合に限り、Obsidianも自動的に同じ設定が反映するようです。

ただし、UI自体は大きく変更はできません。

Notionに慣れていたため、カスタマイズ性が低いのは残念ですが、まあヨシとしました(笑)

心をつかまれた「3つの決め手」

懸念がクリアできたこと以外にも、導入しようと決めた大きな3つの理由がありました。

1. kindleハイライト同期

わたしが導入を決めた大きな一手は、まさにこれ!!

kindleハイライト同期 です!!

kindleでハイライトした書籍の情報、ハイライト箇所をObsidianにデータとして持ってきてくれるんです。

1冊につき1ページが作成され、Obsidianの1ページに本の情報とハイライトを本文のまままとめてくれます。

kindleハイライトとの同期は任意のタイミングで行うことができ、その都度新しく引かれたハイライトの情報を更新して取り込んでくれるんです。

Kindle Highlightsプラグインの仕組み

便利すぎるkindleハイライトとの同期機能、Obsidianの「Kindle Highlights」プラグインを使うことで実現できます。

どんな仕組みで動いているのか、流れを整理してみましょう。

kindle読書中に気になった文章を長押ししてマークすると、その部分が「ハイライト」として記録されます。

Amazonはハイライトやメモを管理するためのWebサービス「Kindle Notebook」を提供しています。

ハイライトした端末がインターネットに接続したタイミングで、Kindle Notebookに自動で同期されます。

ObsidianのプラグインであるKindle Highlightsが、Kindle Notebookに接続してデータを読み込みます。

APIなどを介してハイライト情報を自動的に取得し、Obsidianに保存してくれる仕組みです。

ハイライトデータを含む情報は書籍タイトルごとにページ単位に整理され、ハイライト部分が引用として記録されます。

ちなみにわたしは、Obsidianのkindleハイライト同期をするようになって初めて「kindle Notebook」の存在を知りました!

「ハイライトしたデータを確認したい」というだけであればObsidianを利用せずに、kindle Notebookに直接アクセスしてもよさそうです。

ハイライト×検索で読書メモを最大活用

本を読んだ直後に読書メモを書くのであればいいですが、少し時間が経ってしまうと大切なポイントを忘れてしまったりしませんか?

そんなときObsidianに保管されたハイライトの一覧を見るだけで、その本で書かれていること、流れ、読んだ時に「大切」だと感じたことが一気に蘇ります。

ハイライトされた本1冊につきObsidianのノートが1ページ作成されるので、ページ内のハイライトを読み返しながら自分のメモや感想をまとめられます。画面の行き来がないのは効率的!

ほかにも、あれ?この言葉(内容)どこに書いてあったんだっけ?というような時、ありますよね。

kindle端末で探そうとすると、本を一冊一冊開かないといけないし、探している途中に開いた本に興味が移って読み込んでしまって、本来の目的を忘れるなんてこともあったりして(笑)

そんな時はObsidianの検索機能を活用します。

どの本のハイライトに書かれている内容かをObsidianが全体から探してくれます。

わたしはこのkindleハイライト同期機能のおかげで、読書メモをまとめることの楽しさと、見返すことの楽しさを堪能しています。

長年続いてきた「紙のノート vs デジタルデバイス」論争にも、ようやく終わりが見えてくるかも…!?

2. リンク機能で知識ネットワークを作れる

冒頭でも少し触れましたが、Obsidian最大の特徴は「リンク付け機能」。

Wikiのように双方向リンクを張ることで、関連するメモを相互に行き来できるようになるんです。

たとえば「A」というメモの中から「B」というメモにリンクを貼っておくと、後で「A」から「B」へも自動的に参照がつながります。

「このメモはどの情報と関係しているのかな?」と考えながらリンクをつけていくうちに自然と理解が深まったり、偶然の発見や、新しい発想が生まれてきそうです。

またObsidianの魅力のひとつに「グラフビュー」という機能がありますが、これはリンクでつながったメモの関係を点と線で視覚化するツールのこと。

どんなテーマを深掘りしているのか、どんな領域への情報が浅いのかなどを直感的に把握できるんです。

グラフで俯瞰することで今の自分の関心領域が可視化されるのが、他のツールにはない面白いポイントだと感じます。

3. AIとの連携

Obsidianはローカル管理のアプリケーションです。

アプリケーション自体も基本的にPC上で動かすものだと認識しています。

わたし自身、はじめはPCでのローカル管理に懸念があったとお伝えしました。

その理由の一つがスマホなど別のデバイスと簡単に連携できないという点で、やはり出先でスマホからアクセスできた方が便利だよな、と感じたんですよね。

でも一旦その発想を変えてローカル管理の利点を考えてみると、その最大のメリットとなるのは「ネットワークを介さずに自分の手元でデータを保持・管理できること」でしょう。

つまり、セキュリティを最優先するならこれ以上ない安心環境なわけです(ウイルス感染などを除けば)。

外部漏洩するリスクが限りなく低くなれば、思う存分いろんなことを書き溜めておけますよね。

そんな中、ローカルの知識ベースをAIと連携させる動きも広がってきているようです。

やはり時代の流れは、確実に「AIとの共存」へと向かっていると感じます。

AIとの連携を行う場合は、一般的にデータが一度インターネットを経由することになります。

そうすると当然ローカル管理の恩恵をそのまま維持することは難しく、セキュリティに配慮した利用が前提となります。

それでも、わたしはObsidianに蓄積したメモをAIがさまざまな角度から分析し、自分では気づかなかった関連性やアイディアを提示してくれるメリットはリスクを大幅に上回ると感じました。

「知識データベース × AIの洞察」という組み合わせが、まさにこれからの知的生産のスタンダードになっていくように思うのです。

Cursorとの連携

Obsidianは「Cursor(カーソル)」というAIエディタと連携することができます。

Cursorと連携することで、Obsidian内のノートを参照しながらAIに文章を書かせたり、コードを生成させたりといった使い方が可能になるんです。

AIがメモやナレッジを「資料」として分析・要約・提案してくれるイメージです。

実は、ObsidianとAIは相性抜群。

ObsidianのノートはMarkdownファイルで構成されています。

Markdownとは、構造がシンプルでAIが認識しやすいテキスト形式のこと。

たとえばHTMLのようなタグや装飾コードがなく、文章の中身だけをAIに渡すことができます。

AIは一度に処理できる文字データ量(トークン)に上限があるため、余分な情報を含まないMarkdownはAIに最適な形式とされているんです。

Obsidianのメモを「自分の資産」として管理する

さらに、このMarkdownファイルで構成されていることのメリットはもう一つ。

Markdownファイルは特定のプラットフォーム(クラウドサービスやアプリ)に依存しないという大きな特徴があります。

たとえば一般的なメモアプリやクラウドサービスで、アイディアノートを書き溜めていたとしましょう。

あなたが書き溜めたデータは、そのサービスのサーバー上に保存されています。

ですがもし、そのサービスが終了したり、仕様が変わったりすると、これまで積み重ねてきたメモが利用できなくなる可能性があるわけです。

データを移す場合もテキストをコピペしたり、エクスポート形式を整えたりと手間がかかるもの。

そしてデータ量が多ければ多いほど、移行にかかる工数は膨れ上がります。

こうした背景から、クラウド上のサービスに依存したデータ管理は「資産化が難しい」とされています。

その点、Obsidianを構成しているMarkdownファイルは単なるプレーンテキスト(文字だけで構成されたファイル)形式。

OSを選ばずどんなPCやスマホでも開けますし、Obsidian以外のツールでも自由に編集できます。

これは、蓄積したメモデータを「自分の資産として管理できる」という魅力につながっていくんです。

まとめ

この記事ではObsidianの入門編として、わたしが感じた魅力についてお伝えしました。

気づいたこと、感じたことをサッと書き留めておく。

そんな小さなメモが、あとで見返すと意外な発見につながることがあります。

たくさんの情報を抱える時代だからこそ、自分の思考を大切に保管できる場所をひとつ持っておくこと。

それだけで日々の学びが少し豊かになるような気がします。

少し難しいことも書き連ねましたが、わたしもまだまだ初心者です。

ディープなObsidianの世界に、ようやく片足を踏み入れたばかり。

これから自分の知識を「資産」として育てていけるよう、積極的に活用して理解を深めていきたいと思います。

次回は、Obsidianのインストール方法と基本的な使い方を紹介します。

これから試してみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね!